東京都千代田区神田須田町2-17

神田INビル6階

TEL 03-6206-9070

FAX 03-6206-9077

mail:jsp.office@pathology.or.jp

HOME > 新着情報 > 病理検査士(PA)に関するアンケートの総括

| 病理検査士(PA)に関するアンケートの総括 |

平成19年2月27日

病理検査技師との関係に関する小委員会

はじめに

病理医と病理検査技師がより良好な関係を築くために、病理検査士(PAと略す)導入の是非を含む諸問題を検討することを目的として、日本病理学会企画委員会(坂本穆彦委員長)のad hoc小委員会、「病理検査技師との関係に関する小委員会(中島 孝委員長)」が平成16年度に発足し、平成17年度まで討議を行ってきた(当小委員会の活動報告に関しては日本病理学会のホームページ、委員会報告の項を参照。)。小委員会としては「はじめにPAありき」ではない立場を前提として論議を重ねてきたが、かかる病理医の将来にとって重要な案件に関しては会員全員、特にPAと深く係るであろう診断病理医から忌憚のない意見を広く伺うことが一番重要であると考え、平成17年度に公的なアンケートを企画、施行した。アンケートは各支部にて主として交見会など診断病理の勉強会時に配布、回収された(北海道支部のみはインターネットにより小委員会に結果が回答された)。小委員会にて集計および解析し、中間的な結果は平成18年4月30日に開催された日本病理学会総会のワークショップにおいて発表されたが、今回は総計に基づいた最終的な結果を報告する。

アンケートの対象および設問

前述のとおり病理学会全会員を対象とした。支部(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄)ごとに回収し、正確な回収率の報告がなかったため、全体における回収率は明らかにしえない。

アンケート集計結果とその解析

集計とその解析はFileMaker Pro ver. 5.0 および Microsoft Excel 2000を使用して行った。

1.回答者及びその所属について:回答総数473名

病理専門医は385名(81%)、82名(17%)はその資格を有していなかった(無回答6名)。一人病理医は105名(22%)、複数であるが病院勤務(以下 病院病理医と称す)は104名(22%)、病理部を含む大学に所属する者(以下 大学と称す)は219名(46%)、その他は37名(8%)であった(無回答8名)。 また、病理診断を主業務とする者は390名(82%)、主業務としない者は69名(15%)であり、病理専門医でなおかつ病理診断を主業務とするもの(以下 {専門医∩診断業務}と記す)は335名(71%)であった。支部ごとの内訳は図1に示した。

2.小委員会に関する認知度について:372名(79%)がPAについての議論が公的に行われていることを認知していたが、91名(19%)が知らないと答えた(無回答 10(2%))。中部支部(94%が認知)、北海道支部(90%)、東北、関東、近畿、中国・四国の各支部は約80%が認知していたが、九州・沖縄支部では57%にしか知られていなかった。

3.小委員会の提言(「病理診断に関する最終責任は病理医にあり、全ての病理業務は病理医(病理専門医)の指導の下に行うべきである」)への賛否:413名(87%)が賛意を表明していたが、50名(11%)が反対であった(無回答 20名(4%))。反対する理由としては、「病理医が責任を負えば、技師に全てをやらせても良い」との解釈も成り立つためという回答が目立った。

4.現在技師に任せている業務について〔複数回答可〕:多いものから順に列挙すると、薄切・一般染色などの標本作製 463名(98%)、検体受付などの事務業務 453(96%)、免疫組織化学的染色法 432(91%)、術中迅速凍結切片作成 429(91%)、解剖介助 411(87%)、生検材料の処理 398(84%) 、電子顕微鏡の標本作製 187(40%)、となり、あとは臨床医への結果報告 58(12%)、手術材料の切り出し 51(11%)、 抗酸菌染色や真菌染色などにおける菌体確認 49(10%)、遠隔病理診断の送信 24(5%)、電子顕微鏡の所見読み 19(4%)、免疫組織学的染色法の結果判定 6(1%)、組織標本全般のスクリーニング 7(1%)と極端に少なくなり、解剖執刀 5、消化管生検のみの組織標本スクリーニグ 3名、解剖診断1名、組織診断は0名であった。その他としてマクロ写真の撮影 2名、統計処理1名、標本およびガラスの整理 1名であった。

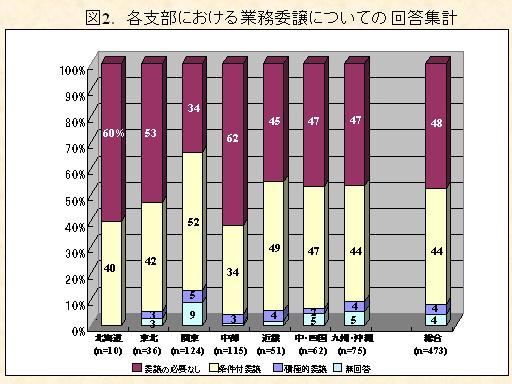

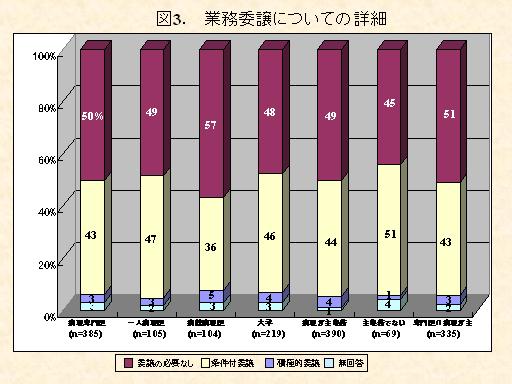

5.業務の委譲に関して:総計では積極的に業務委譲が必要である 17名(4%)、一定の条件が整えば、必要と思う 210名 (44%)、業務委譲は必要ない 225名(48%)、 無回答 21名(4%)であった。病理専門医では積極的委譲は12名(3%)、条件付委譲は167名(43%)、委譲の必要なしと答えたものは193名(50%)であった(以下、この順序で、(12名, 167名,193名)[3%,43%,50%]と記載する)。一人病理医では(3名 , 49名 , 51名)[3%,47%,49%]、病院病理医では(5名 ,37名, 59名)[5%,36%,57%]、大学では(8名, 100名, 105名)[4%,46%,48%]であった。病理診断を主業務とする者では(16名, 171名, 192名)[4%,44%,49%],主業務としない者では(1名, 35名, 31名)[1%,51%,45%]となった。さらに{専門医∩診断業務}では(11名, 145名, 170名)[3%,43%,51%]という結果を得た。支部ごとの内訳は図2,3に提示した。

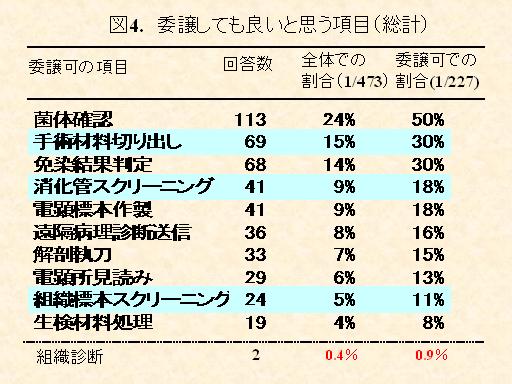

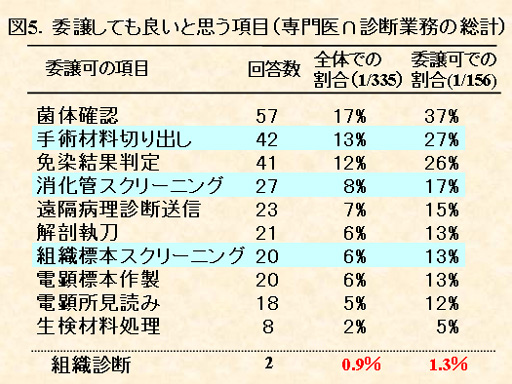

6.業務委譲が必要だと思われる時、委譲可能な業務について(複数回答可)(図4,5、図には上位10項目を記載):多い順から、抗酸菌染色や真菌染色などにおける菌体確認113(24%)、手術材料の切り出し 69(15%)、免疫組織学的染色法の結果判定 68(14%)、電子顕微鏡の標本作製 41(9%)、消化管生検のみの組織標本スクリーニング 41(9%)、遠隔病理診断の送信 36(8%)、解剖執刀 33(7%)、電子顕微鏡の所見読み 29(6%)、組織標本全般のスクリーニング 24(5%)、生検材料の処理 19(4%)、臨床医への結果報告 15(3%)、解剖介助 15(3%)、術中迅速凍結切片作成 9(2%)、免疫組織化学的染色法 8(2%)、薄切・一般染色などの標本作製 5(1%)、解剖診断 5(1%)、検体受付などの事務業務 4(1%)、組織診断 2(0%)、その他 4(免疫染色,特殊染色のオーダー,診断精度管理)。

7.PA制度が導入された場合、その教育に従事することが可能かについて:この設問に関しては本来、「業務委譲が必要である」との回答者のみが対象であったが、一部の支部では独立した設問とされていた。そのため、今回の集計には「業務委譲の必要はない」の回答者の結果も混在している。168名(全体の36%、回答者の53%)が教育は可能、37名(全体の8%,回答者の12%)が不可能、110名(全体の23%、回答者の35%)は「わからない」と回答した。

8.自由意見:総計92名の意見が寄せられた(北海道支部 5名、東北 6名、関東 18名、中部 27名、近畿 11名、中国・四国 12名、九州・沖縄 13名)。

まとめ

PAの導入に関しては、病理学会としての明確な定義が提示されておらず、職域も不明確なため、同一の対象について論議を交えるという状態にはなっておらず、百家争鳴、様々な議論が霧中を去来しているのが現状であろう。しかし、「PAとは現行の病理医業務の(程度の差はあれ)一部を委譲されて行う職務である」という前提には共通の理解があると考えてよいと思われる。したがって、もしPA制度が導入された場合、もっとも深い関係を有するのは病理医であり、会員の中でも診断に従事している病理医の意見を第一に尊重すべきだと考えられる。また、病理医の立場からPAの導入を討議する場合、まず業務委譲の必要性の有無を検討することが最重要課題であり、次に委譲が必要であると考える場合、どのような業務の委譲が許容できるかが焦点となるであろう。病理医の日常業務に深くかかわるPAの是非は病理医全体の将来にとって重大な問題であることはいうまでもなく、病理学会会員、特に診断病理に係る者全てが熟慮しなければならない。当小委員会では、このような考えの下に各支部の協力を仰いで今回のアンケート調査を行い、可能な限り多数の会員の声を聞くべく努力した。その結果、全国から473名(病理専門医 385名)の回答が得られた。病理学会員総数や病理専門医総数(それぞれ3970人、1882名、平成17年3月10日の時点)に比し回収率が低い印象を受けるかもしれないが、学会から全員に配布したわけではないこと、各支部の交見会などへの出席者が主対象であったことから、むしろ現在実働している病理医の意見がよく反映されていると思われる。

1.集計結果について:

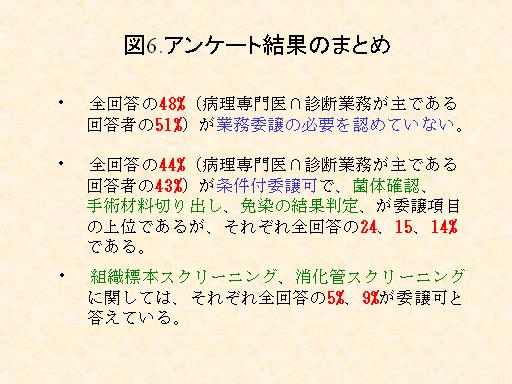

アンケートの主要な結果は以下のようにまとめられる。総集計、および専門医∩診断業務を対象として抽出した(図4,5,6)。

1)全回答の47%({専門医∩診断業務}(総計335名)では51%)が業務委譲の必要を認めていない。この結果には地方差がみられ、例えば関東支部では34%、中部支部では62%を示した({専門医∩診断業務}ではそれぞれ40%、63%)(図2,3参照)。

2)全回答の44%({専門医∩診断業務}では43%)が条件付委譲可で、菌体確認、手術材料の切り出し、免染の結果判定が委譲項目の上位であるが、それぞれ全回答の、24、15、14%である({専門医∩診断業務}ではそれぞれ17、13、12%)。委譲可と回答した者(総計227名)を母集団とすると、菌体確認50%、手術材料の切り出し 30%、免染の結果判定 30%(委譲可と回答した{専門医∩診断業務}(総計156名)ではそれぞれ 37%、27%、26%)。であった。「積極的に委譲」という回答者は非常に少なかった。

3)消化管スクリーニング、組織標本スクリーニングに関しては、それぞれ全回答の8%、5%が委譲可と答えている({専門医∩診断業務}ではそれぞれ8%、6%)。委譲可と回答した者を母集団とすると、消化管スクリーニング 18%、組織標本スクリーニング 11%(委譲可と回答した{専門医∩診断業務}ではそれぞれ 17%、13%)であった。

4)組織診断に関しては、全回答の0.4%(委譲可を母集団とすると0.9%)、{専門医∩診断業務}では0.9%(委譲可を母集団とすると1.3%)が委譲可と答えていた。

以上によれば、約半数はPA制度導入の必要性は認めておらず、条件付なら導入を認めてもよいと回答した者では、その委譲可の項目として菌体確認、手術材料の切り出し、免染の結果判定などが主であるが、それも{専門医∩診断業務}からみれば約1/6から1/10に過ぎない。委譲可とする回答者の中でも、菌体確認は約1/3、手術材料の切り出し、免染色の効果判定は約1/4であった。組織診断に至ってはほぼ全員が業務委譲は認められないと回答していた。「医行為」ともっとも関連があり、PA制度導入時に業務の委譲項目として論点になるのは、肉眼診断につながる「手術材料の切り出し」であると推測されるが、多数の診断病理医はそれを望んでいないという結果である。

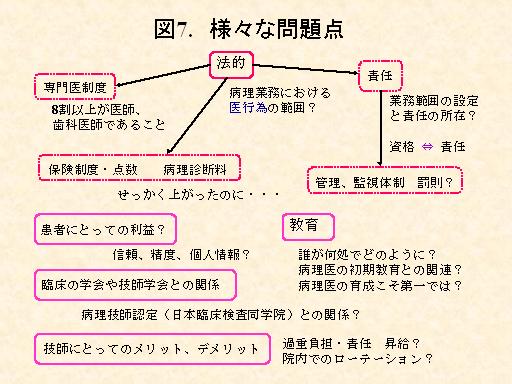

2.PA制度導入に関連する諸問題について:

本アンケートの自由意見を参考にしてPA制度に関する諸問題を列挙してみた。なお、以下はPA制度導入を前提とした考察ではなく、導入の是非を考える際に考慮すべき諸問題である。

1)法的な問題:医行為は医師のみに許されており、PAを考えるうえでも第一に病理医業務のどこまでが「医行為」であるかの画定をしなければならない。それをもとにPAの職域を規定し、それが法的に認知され得るのか否か、認可されるとすれば、職務の責任の所在はどこにあるかを明確する必要がある。責任のない資格には意味がないと思われる。また、責任に伴う罰則規定(法的なものはいうまでもなく、学会としても)についても考えなければならない。しかし、そのための管理・監視体制をどう構築するかなど容易ではない問題も控えている。次にPAに業務分担させた場合、病理医の業務に対して算定されている保険点数が現行よりも下げられてしまう可能性があるのではと危惧される。また、学会内における医師の比率が8割を切ってしまうと専門医資格を認める団体としての厚生労働省基準に病理学会が適合しなくなる事態も生じる。

2)患者に対する責任問題:大前提としてPA制度が患者にとってメリットのあるものでなければならないことは言を待たない。医師以外が病理業務を行った場合、診断精度などに関して患者にとって果たして利益があるのか、また、患者との信頼関係はどうなるのか、患者の個人情報はどのように保たれるのかなど、関係者のみならず、患者側からの意見も広く聴取する必要があると考えられる。

3)技師教育に関する問題:PAを導入する場合、何処で、誰が、どのように行うかを考えなければならない。アンケート結果では、全体の約1/3(168名)が「教育に従事可能」と回答したが、現実問題として一般の病院では系統的な教育は難しく、しかるべき教育機関で一定期間の教育を強制しない限り、質的均等化は困難であると予測される。また、PAの教育に従事するよりも若い病理医の教育・指導こそが急務であり、病理医本来の責務であるとの意見も多かった。また、病理医教育に際して「病理研修医とベテラン技師との軋轢」が生じる可能性も指摘された。

4)他学会などとの関係:すでに日本検査同学院が施行している病理技師1級、2級の制度があり、PAとどう整合させるかが問題となろう。また、技師が所属する日本臨床検査技師学会の中でPAがどのように位置付けされるかも考えなければならない。

5)標榜化の問題:病理医の存在感が希薄化し、社会的認知度のさらなる低下を招き、標榜化の妨げになると懸念される。

6)技師側の問題:PA制度が技師にとってどのようなメリットがあるのかも真摯に考えなければならない。経営に苦しむ医療施設が多い現状では、病理に携わる技師に資格を取らせて病理医の代行を行わせ、必要な症例のみコマーシャルラボや非常勤医師に診てもらうというシステムが出来やすいと推測される。これは技師にとって負担と責任の増加を招き、さらに(細胞診のスクリーナー資格同様、)それが給与に反映されないという構図に陥りかねない。また、病院側にとって病理医が必要不可欠な要員であるという認識が薄れ、病理医の社会的認知度がさらに低下する可能性も孕んでいる。

現場での技師のローテションも問題となろう。多くの施設では資格に係らず、技師を色々な部門にローテートさせており、せっかく資格を取ったのに十分に能力を生かせないおそれもある。重ねて、新たな学会費およびその参加費、資格維持のための費用などが付加されることになり、技師にとって心身および経済的負担の増加をどう解決するかも重大な問題である。

3.PA制導入の利点について:

上記では PA制度に関する諸問題について記載したが、この制度の導入によりどのようなメリットが生じると考えられているかを自由意見に基づき、以下に記す。

1)病理医不足に対する補填:周知のごとく、病理専門医数は圧倒的に不足しており、志望者も少ない現状では、病理医不足の早期解消は望めそうもない。一方では医療の急速な進歩に伴い、診断病理医の役割は増加している。そのため診断病理医、特に少人数の病院病理医の業務と責任は過重の一途をたどっている。技師に業務を分担してもらうことで、業務の軽減をはかり、多忙と疲労から来る誤診あるいは医療事故を防ぐこともできる。

2)病理医の職域拡大:PAに業務を分担してもらうことで、病理医に時間的余裕ができ、病理医が患者に直接説明するいわゆる「病理外来」の開設が可能となり、これにより標榜化への橋頭堡を築くことができる。あるいは臨床とのカンファランスなどにも積極的に参加できる、研究や教育にも力を注ぐことができるなど、従来の診断業務のみではなく、新たな活躍の場を広げることが可能となる。

3) 技師の職域拡大:技師の職域が拡大され、より高度な専門性を持つことにより、病 院などの医療現場での需要が高まる。また、専門性ゆえに職場が固定され、ローテートや異動などに影響されず、職務に専念できる可能性が増す。

4) 病理業務の精度管理:病理医不足のため、一部の施設では病理部門の技師が病理医の業務をすでに分担しているのが現状であろう。公的な資格審査を受けたPAのみが業務を行うことにすれば、的確な精度管理ができる。

以上、主な問題点、利点を挙げて説明した。PA制度には他にもいろいろの立場から多様な意見が出されているが、本アンケートの結果から多くの病理医がPA制度導入には慎重な意見が多く、条件付の賛成でも病理医業務の根幹にかかわる職務を委譲する意志はない傾向にあることが明らかにされた。厚生労働省で病理診断科標榜が審議されている今、病理医と技師との関係は長期的展望に立って熟慮を重ねるべきであり、病理医の将来にとって最善の選択は何かを真剣に討議しなければならない。今回の結果は多くの会員の貴重な声を反映しており、これを基に技師との関係考えていく必要がある。

最後にアンケートに御協力頂きました方々に心から感謝いたします。

*なお、紙面の関係上、集計結果のraw dataをエクセルにてまとめた表および個々の自由意見については掲載しませんでした。より詳細な情報を御希望の方は下記までご連絡ください。

〒489-8642愛知県瀬戸市西追分町160

公立陶生病院病理部 小野謙三

(e-mail address:byori@tosei.or.jp)

病理学会企画委員会・病理検査技師との関係に関する小委員会(平成16年~17年度)

中島 孝 (委員長)(群馬大学大学院医学系研究科・応用腫瘍病理学)

坂本 穆彦 (企画委員会委員長)(杏林大学医学部 病理学)

水口 國男 (帝京大学医学部附属溝口病院 臨床病理部)

村田 哲也 (JA三重厚生連鈴鹿中央総合病院 中央検査科)

太田 浩良 (信州大学医学部保健学科 生態情報検査学)

横井 豊治 (名古屋大学医学部保健学科 検査技術科学)

梅宮 敏文 (千葉大学大学院医学研究院 腫瘍病理学)

佐藤 雄一 (北里大学医療衛生学部 遺伝子検査学)

徳永 英博 (熊本大学医学部附属病院 病理部)

小野 謙三 (公立陶生病院 病理部)